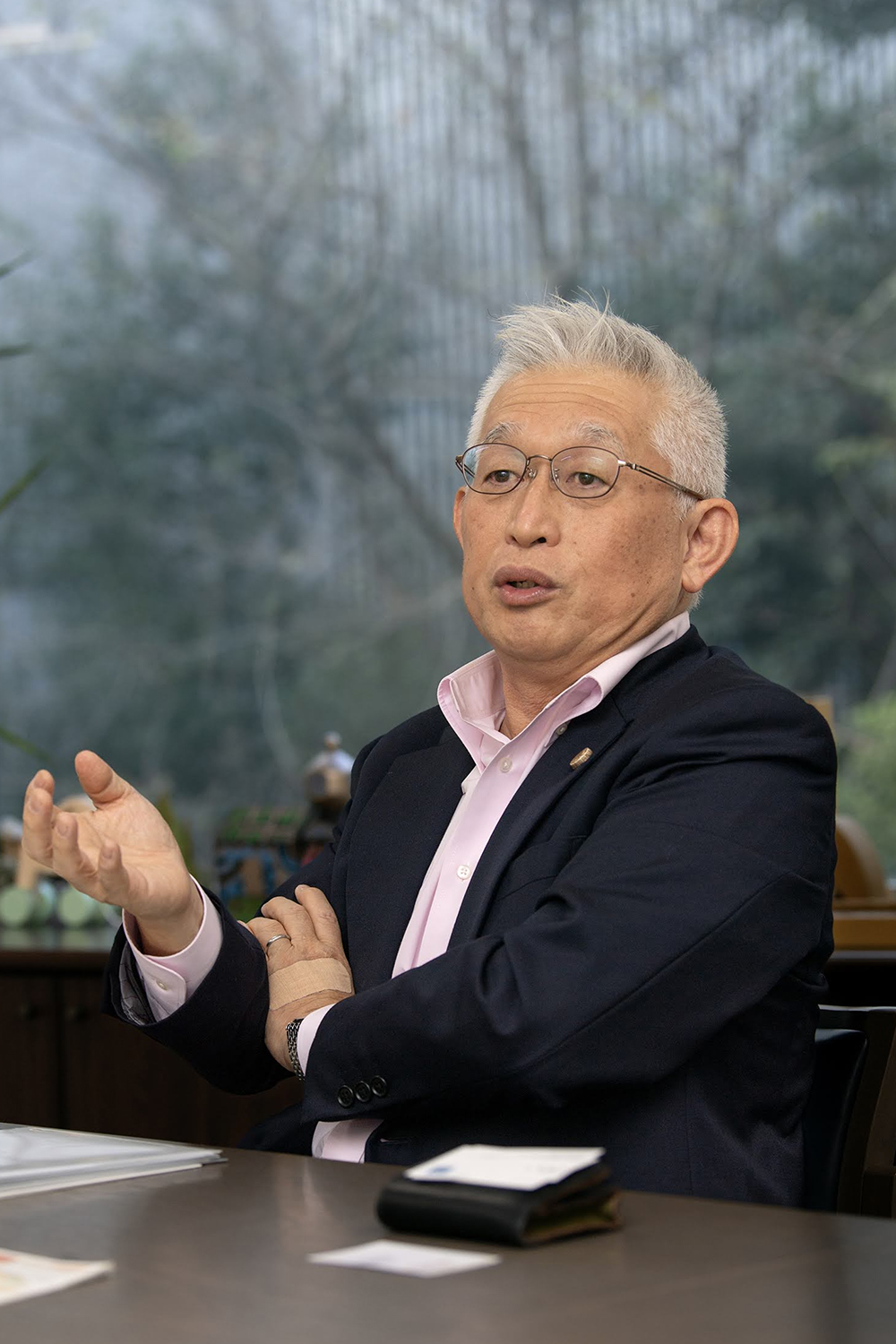

泉房穂さんインタビュー明石の「あたりまえ」を日本の「あたりまえ」に文・写真:中西あゆみ

「子どもを応援しない日本に未来はない」。

約40年前、二十歳の東大教育学部生だった泉房穂さんが論文に記した言葉だ。

泉さんといえば、兵庫県の明石市長時代に数々の「日本初」を成し遂げた改革者であり、常識を塗り替えた挑戦者だ。その功績は「明石モデル」として全国的に注目され、多くの自治体が手本にしている。表情豊かで歯に衣着せず、熱を帯びて語る言葉の一つひとつが、強い説得力と重みを持つ。生まれ育った明石を愛し、今も全国を駆け回りながら精力的に活動する彼を突き動かすものとは何か。

明石市長として大改革を行った12年間は、常に「全員が敵」の状態だった。

「市民の支持だけを頼りに選挙に出て勝ちましたが、それでもずっと叩かれ続けていました。市の職員も最初は見て見ぬふり、市会議員は全員敵、マスコミも敵だらけ。市会議員は最後の最後まで12年間、ほぼ全員が敵でした」。

それでも戦い続け、不可能を可能にしてきた泉さん。その強さの原動力はどこにあるのか。

実は泉さんとボーネルンドにはゆかりがある。

弁護士時代、泉さんは自身の子どもを連れ、よくキドキドに通っていた。

「この体験を、明石のすべての子どもたちに届けたいーー」。

そんな思いが形となり、明石駅前に「親子無料のあそび場」を誕生させた。そのプロデュースを担ったのが、ボーネルンドだった。泉さんが市長に就任してから5年目のことだった。

明石駅前ビル再開発の見直しを公約に掲げ、市長就任後に実施した市民アンケートで、開発後の駅ビルに望む施設を尋ねた。結果は「予想通り、一位が『図書館』、二位が『子どものあそび場』だった。『一位と二位を両方入れて、遊具も良いものを揃え、利用料を無料にする』と宣言したら、議会はほぼ全員が反対でした。駅前の一等地に子どものあそび場を作ることへの抵抗が、とにかく強かった」と、泉さんは振り返る。

さらに当時、全国的な財政難の影響で、図書館の閉鎖や、本の購入控えが相次いでいた。そんな中、既存の図書館を、面積4倍、本の数を2倍にして駅前ビル内に拡張・新設するという泉さんの決断に議会は猛反対。

「『とにかく絵本はたくさん買うんだ。どんな家庭の子どもも、ちゃんと絵本が読めるまちにするんだ』と言って実行しました。でも、すごい抵抗がありましたよ。『殿ご乱心』って感じでした」。

それでも泉さんは怯まなかった。

「『何を言ってるんだ』と。『こういうまちを作れば、子どもがいる家庭が明石を選んでくれる。その結果、まちのブランド価値も上がり、活気が生まれ、ひいては財政も潤う。ちゃんとそういう哲学を持ったまちを作るんだ』」。

子どもから経済を回す

泉さんの「哲学」は、著書『社会の変え方』にも記されている。

それは「明石市の好循環――『子ども』から始めれば『経済』も回る」という考え方だ。その仕組みは、「1. 施策」→「2. 安心」→「3. 人口」→「4. にぎわい」→「5. 財源」→「1. 施策」というサイクルで成り立ち、これが循環することでまち全体が活性化するというもの。

「どこから経済を回すかを考えたとき、『子どもから回す』という選択をしました。明石市では、子育て世代を含めた市民に光を当て、彼らが安心して生活できる環境を整えることで、お金を使いやすくし、その結果、経済が回る仕組みを作りました」。

泉さんによれば、経済の回し方には大きく分けて二つの方法がある。

「ひとつは、ものを作る側・売る側に光を当てる方法。もうひとつは、ものを買う側に光を当てる方法。日本の経済政策では、これまで大企業や商店街など、『作る・売る側』への支援に偏っていました。しかし、実際に経済を動かすのは『買う側』、つまり一般の庶民です。そこに光を当てる政策が十分に取られていないからこそ庶民の暮らしが苦しくなり、経済が回らないと私は考えました」。

では、どうすればよいのか。

「明石に暮らす普通の市民が、安心してお金を使えるようにすればいい。特に、最もお金を使いたくても十分に使えないのは、子どものいる家庭です。子どものためにお金を使いたいと願いながら、家計の事情で思うように使えない状況がある。だからこそ、子育て世帯にお金を回せば、明石の経済は自然に回り始める。『子どもから始めれば経済が回る』という考え方には絶対の自信を持っていたし、当然そうすべきだと思っていたんです。

高齢者支援は、あえて後回しにしました。高齢者に現金を渡しても、貯金に回ることが多く、お金が循環しにくいからです。つまり、『お金があればすぐに使う層』と『お金があっても使わない層』がある中で、経済を活性化させるためには、まず前者を優先する必要があるのです。

例えば、子どものいる家庭なら、『美味しいご飯を食べさせたい』『新しい服を買ってあげたい』『勉強したかったらさせてあげたい』といったように、すぐに消費につながっていく」。

泉さんのこの考え方には「二つのキーワード」があるという。

「子どもは未来そのもの」であり、「子どもは経済の起点」だということ。「この二つに、私は確信と自信を持っていました。だからこそ、子どもへの支援を最重点化すれば、明石のまちは必ず良くなると信じていました」。

そして泉さんはこう強調する。

「子ども」という象徴を通じて、「子育て支援」を軸にした政策を明確に打ち出すことが重要です。「子どもという未来を、みんなで応援する。その姿勢こそが、まちの発展につながるのだ」と。

すべての子どもを一人も取り残さない

「明石の哲学は、『すべての子どもたちを まちのみんなで 一人ひとりに寄り添って 本気で応援』することが、まちのみんなの幸せにつながるというものです。この四つの要素にはそれぞれ意味があり、その中心にあるのが『すべての子どもを一人も取り残さない』という考え方です。

金持ちの子どもも、貧しい家庭の子どもも、分け隔てなく応援する。その応援は、行政だけではなく、まちのみんなで取り組むことが大切です。『子どもを応援することは、まち全体の責任である』というメッセージを明確にすることが重要なのです。

『本気で応援する』とは、単なる気持ちの問題ではありません。

『本気』とは、お金も人も投じることを意味します。政策にかける予算を2.4倍に増額し、人的リソースも4倍にするーーそれも含めた『本気』です。

その結果、何が起きるのか。

子どもだけがハッピーになるわけではないし、子どもを育てる家庭だけが得をするわけでもない。『まちのみんなが幸せになる』のです。

子どもを応援することは、まちの未来につながり、子どもと直接関係のない人たちの生活にも良い影響を与える。これは、単なる政策ではなく、まち全体の理念であり、哲学です。その哲学を基盤に政策を進めてきたことが、大きな違いを生んだのです」。

この考え方が徐々に市民に浸透し、やがて明石の「あたりまえ」になっていった。そして、その結果は数字にも表れている。

- 泉市長時代(2011年〜)から11年連続の人口増加

- 地域経済の過去最高益

- 税収増、地価上昇、住宅建築ラッシュ

- 高齢者や障害者施策の充実

- 関西の「住みやすいまち」ランキング1位

これらの成果は、市民の安心感や満足度につながり、「子どもを応援するまち」という共通認識が根付いた。それだけではとどまらない。

明石は、高齢者、障害者、ひとり親、LGBTQ+、多様な個性をもつすべての市民を応援するまちへと進化していった。

次第に「住みたいまち」「憧れのまち」「他者に寛容なまち」として全国的に知られるようになっていく。

「これは偶然ではない」と泉さんは言う。

「私は市長になる以前から、『こうすればこうなる』と考えていました。しかし、それを具体化するには時間がかかる。最初の5〜6年は総スカン。ほぼ誰にも理解されませんでした。形にならないと、人は信用しませんから。

人口増や税収増といった数字は、市民にとって直接関係があるわけじゃない。本当に大切なのは、『暮らしやすいまち』であることです。増やすべきは市の財源ではなく、市民一人ひとりの手元のお金。そこを意識して政策を進めてきました。

『子どもから始める』――そう言い続けて13年。だいぶ浸透してきました。明石の市民は、その変化を実感しています。しかし、いまだに東京ですら理解されていない。『お金が余ったら子どもに回す』という発想が根強い。でもそれではいつまで経っても経済は回りません。むしろ、お金がないときこそ、子どもに投資するべきなんです。それが経済の起点になり、循環が生まれ、最終的にみんながハッピーになるからです。

子どもを応援すれば、商店街が潤い、高齢者も助かる。このつながりが、まだ広くは理解されていません。でも、明石ではそれが『あたりまえ』になった。最初は冷ややかな目で見られていましたが、市民の間には深く浸透したのです。だから、例えばタクシーの運転手さんでも、普通にこう言うんです。

『明石は子どものまちだから、元気があるよなあ』と。

市民一人ひとりが、『子どもを応援することでまちが変わる』というリアリティを持っている。それこそが、明石の強みなんです」。

大切なのは、市民一人ひとりが暮らしやすくなること

泉市長の任期は2011年から2023年までの12年間。その間に、明石市は驚くべき変貌を遂げた。

「私が市長になったとき、明石は人口減少のまちでした。でも今では、日本一の人口増加を続けています。流入してくる人が増え、勢いが止まらない。今の時代に、人口が5%以上増え、土地価格は2倍になった。こんな変化を遂げたのは全国でも明石市だけです。そのキーワードは『子ども』。

『子どもを応援することは、未来を応援すること。

子どもに本気なまちは、みんなにとって魅力的なまちになる』。

それを証明するのに12年かかりましたが、やっとここまで来たんです」。

「8年では足りなかった」と泉さんは振り返る。

「やっぱり、生活のリアリティが大事です。人は、目に見えないものは信用しない。自分の懐が温まらないと、やさしさを持つ余裕も生まれません。私の弟が障害者だからこそ、それがよく分かります。

『やさしくしてください』と頼むだけでは、誰もやさしくなれない。人が本当にやさしくなるためには、まずは自分の生活が安定しないといけないんです。だからこそ、商店街にも、『障害者にやさしくなりましょう』と言うだけではなく、『障害者を応援すれば、商店街も儲かる』と伝えました。理念だけでは人の気持ちは動かない。必要なのは、生活の実感です」。

2016年当時、日本で「障害者差別解消法」が導入された。しかし、民間事業者には努力義務に留まっていた(※2024年からは全事業者に義務化)。そこで、明石市は全国初の独自の助成制度を開始。

「明石がやったのは、商店街の店の入り口にある段差にスロープを設置する費用を市が全額負担すること。そうすれば障害者が入りやすくなる。その結果、店の売り上げも上がる」。

「人の考えを変えるためには、戦略も必要」だと泉さんは言う。

「支援の進め方には順番がある。まず、障害者の家族が身近にいる商店ではなく、障害者と無関係と思われているが、影響力の大きい商店から訪ねるようにしました。これはオセロの角を取る作戦です。例えるなら、選挙で私を落としたくてたまらなかった後援会の幹部の元へ行き、最初に協力を取り付けるということ。一人が変われば、バタバタっと流れが変わるものです。

商売人にとって、利益優先はあたりまえのこと。綺麗事ではなく、誰もが必死に働いている。だからこそ、障害者支援を利益につなげる仕組みが必要だった。明石市は、スロープの設置だけでなく店員の研修費用も全額負担した。ハード整備だけでなく、ソフト面の支援も行う。さらに、障害者団体にも声をかけ、支援店舗を訪れてもらった。障害者やその家族が店を利用すれば、店側も『支援して良かった』と実感できる」。その手応えこそが、持続的な支援につながるのだ。

「子どもを応援することも工夫の仕方だと思います」と泉さんは言う。

「ただし、ポイントは、好循環や人口増、税収増も大切だが、それが目的ではない」と泉さんは強調する。

「大切なのは、市民一人ひとりが安心して、暮らしやすくなること。そして、一人ひとりの懐のお金を増やすこと。それを追求すれば、明石で暮らす人は出ていかなくなり、他のまちからも人が集まる。結果的に人口が増え、税収も上がる。でも、その順番が逆になってはいけないんです」。

泉さんは、行政が陥りがちな「上から目線」のアプローチにも苦言を呈する。

「行政はすぐに『人口増、税収増』を強調するが、私はそうじゃないと思っています。でも、あえて数字を示すのは、人は目に見える結果がないと評価しないから。だから、私は最低限、人口増や税収増を『やってみせる』つもりでした。『いいことをやっているから』といって、評価してもらえるほど甘くはない。

結局、商売人は儲からなければやさしくなれないし、マスコミも数字がなければ取り上げない。だから、経済を回して、人口増、税収増を示し、『明石の取り組みには意味がある』と認識させる必要があった。やっぱり、生活のリアリティが必要なんです」。

実際に、市民が「まちの変化」をリアルに実感するのに5年はかかったという。「市長に就任した瞬間に財政は黒字化しました。でも、誰も評価してくれなかった。例えば市営住宅の建設を一切やめるなど、支出を削減した。人口も就任3年目からV字回復したが、それでも評価されなかった」と泉さんは言う。

駅前の一等地を『子どもと本のビル』に

「市民が変化を実感したのは、私が就任1年目に指示し、方針を転換した施策が5年目にようやく形になったときでした。例えば、図書館や子どもの施設が完成し、明石駅前の風景が見違えるように一変しました。

当初、批判だらけだったプロジェクトも、いざオープンすると、以前より過ごしやすい環境になった図書館には人が殺到した。子どもの施設では、親子が飛んだり跳ねたりしながら、笑顔で遊び回っていました。しかも、すべて無料。その横には、さかなクンの工作ルーム、親子料理教室、預かり保育、中高生がライブできる部屋も完備しました。商業施設を入れず、ビル全体を『子どもと本のビル』にしたんです」。

このリアリティが、市民の心を動かした。

この図書館が「面積4倍・本の数2倍・椅子の数3倍」になるまでの議会の大半は、それに猛反対だった。「もうゼロやった、賛成なんて」。

それでも泉さんはすべて実行に移したのだ。図書館としての機能が、市民にとって十分あるだけでなく、家で勉強できない子どもたちが、安心して長居できる場所になるように。「行政の責任として、椅子の数くらい増やしたらいい」。シンプルな施策だが、子どもたちの大きな支えとなった。

明石の政策は、それだけでは終わらなかった。

駅前の一等地に、あそび場、図書館、預かり保育に加え、ヘルパー派遣を含むファミリーサポートや子育て支援センターを設置。そこには専門性の高い職員を多数配置し、家庭の悩みに寄り添う体制を整えた。

「こんなまち、見たことない」。

そんな市民の声が聞こえるようになり、まちの印象は大きく変わることとなった。

今度は私たちが助ける番

「ちなみに、そのビルから私はゲームセンターもパチンコ屋もサラ金も全部追い出しました」と泉さんは言う。「本当に叩き出したので、裁判を起こされ、最高裁まで争うことになった。でも私は言った。

『構わない。最高裁で負けてもいい。明石の駅前は子どもと本のまちにするから。裁判で負けたら金を払えばいい』と」。最終的に、最高裁で勝訴。その姿勢が市民の心に響いた。

「2016年、駅前ビルが完成すると、市民の意識が変わり始めた。『あの市長、変わり者って言われていたけど、こういうことだったんだ』。子育て中のお母さんや、ライブハウスを利用している高校生が気づいてくれたんです。『私たちのために、本気でやってきたんだ』と」。

泉さん自身、高校時代にバンドを組んでいた。しかし練習する場所がなく、工務店の地下を借りて練習したという。

「勉強ではなくて、音楽を頑張りたい子どもだっている。でも、もしその子が貧しい家庭の子だったら、音楽すらできない。

『貧乏人は勉強もできない。でも、音楽もできないのはおかしい』。

だからこそ、駅前ビルに楽器を揃え、無料でライブができる場所を作った。

『明石市は、子どもの夢を叶えるまちだ。勉強だけじゃない』。

その思いで取り組んだことが、市民に届いたんです」。

2019年、泉さんは不祥事を理由に、市長を辞職した。そのとき立ち上がったのは、そのビルの利用者たちだった。ママ友たちが集まり、掲げたキャッチコピーは、「今度は私たちが助ける番」。

「これまで私たちは気付かないうちに泉さんに助けられてきた。

今度は私たちが助ける番。たとえ立候補しなくても、ありがとうだけは伝えたい」。そう書かれてあったという。「本当に、涙が出ました」。

赤ちゃんを抱えた母親たちが、駅前で署名活動を始めた。そこに合流し、手伝ったのは、ライブハウスや図書館を利用していた高校生たちだった。彼らは声を揃えて叫んでいた。

「泉さんを助けましょう!」。

「あのときは、本当に感動しました。市民はわかってくれていたんだ、と思いました」。

泉さんは、評価されるために仕事をしてきたわけではない。

「誰にも気付かれなくてもやるのが自分の使命だと思っていた。どんな家庭の子どもでも、自分なりの夢を叶えられるまちを作る」。その信念で突き進んできた。「貧乏人と金持ちの子どもが、ボールプールで一緒にボールを投げ合えるまちにする」。

その思いを、市民がちゃんと理解してくれていた。

やっぱり選挙に行って、投票行動を起こす

市民の思いが力となり、5,000筆もの署名を受けて、泉さんは明石市長に返り咲いた。市民に思いが伝わっていただけではない。全国では投票率が平均2%下がるなか、明石では4%以上も上昇し、今も上がり続けているという。「自分たちのまちを自分たちが変えてきたという自負」が明石市民の意識を高めたのだ。

「だから、まちは変えられるってことやろなあ」と泉さんは言う。

「しかもキーワードは『子ども』。今でこそ褒めてくれる人も増えたけど、当時は『子どもばかり優遇して、頭がおかしいんじゃないか』って言われた。子育て中の政治家も、ほとんどいなかった時代」。

今でも、国会ではこうした考え方がマジョリティとは言えない。では、古い政治風土や価値観を、一市民、一国民が変えていくために何ができるのか。泉さんの答えは、明快だった。

「声をあげること。やっぱり選挙に行って、投票行動を起こすこと。

そして自分や自分の周りが立候補するのも、一つの選択肢になる。ただ、私は前向きな人間なので、数年前に比べるとずいぶん変わってきたと思っています。私が市長になった頃なんて、本当にひどかった。でも、だんだん変わってきました」。

実際、泉さんの施策は全国に広がりつつある。明石市が先駆けて打ち出した子育て支援「5つの無料化政策」は、全国の自治体に影響を与えた。「それこそ、明石市の政策を最も意識して、一番に取り入れたのが東京都。次々に実施され、児童手当にいたっては0歳から18歳まで支給と、明石を追い抜き、先に実施された。その次に続いたのが福岡市。これまで、子どもなんか注目されてこなかったのが、なんとか少しは向いてきたかな。ただ、まだ不十分というスタンスです」。

「明石市の5つの無料化政策」とは、市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」の一環として、親の所得に関係なく、子育てにかかる経済的な負担を市が軽減する以下の取り組みである。

- 子どもの医療費は18歳まで無料

- 第2子以降の保育料無料

- 見守り訪問として0歳児のおむつを無料宅配

- 中学校の給食費無料

- 公共施設の入場料は親子ともに無料

これにより、経済的なゆとりが生まれ、結果的に地域経済の発展につながるというもの。そんな市民目線の改革が、まちの未来を大きく変えた。泉市長の施策の数々が市民に評価されたことは間違いない。

福祉の分野では、「旧優生保護法被害者の支援条例」の可決。さらに、「多様な性のあり方や、さまざまな家族の形」へとつながり、「ファミリーシップ制度」や、泉流まちづくりの根幹とも言える「インクルーシブ条例」にも反映されていく。こうした取り組みを積み重ね、誰も取り残さない社会の実現へと近づいていく。

『〇〇届』のあるファミリーシップ制度

明石市の「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」は、市民一人ひとりが自分らしく生きられるまちづくりを目指した取り組みだ。

この理念は、「ありのままが、あたりまえのまち」。

特徴は、家族の形を柔軟に認め、証明できるようにした全国初の制度であること。パートナーシップ届、ファミリーシップ届、結婚届、家族届、事実婚届に加え、「〇〇届」という、タイトルを自由に記入できる届け出も含まれる。他の自治体で課せられるような幾つもの厳しい条件がなく、申請しやすい仕組みになっている。

「家族の形はいろいろあっていい。本人たちが納得していれば、それを行政が応援すればいい」と泉さんは言う。

「例えば家族同様に暮らしているのに、子どもを保育所に迎えに行っても家族と扱われない。病院で病状説明を受けられない。コロナのときに面会すらできない。そんな理不尽な状況があるなら、それは変えなければならない。明石市の特徴は、本当にニーズに応えること」。

医師会や宅地建物取引業協会とも連携し、「家族の形」を理由に、医療機関での権利や住宅の入居などが拒否されることがないようにした。これらは、「かなり意識して取り組んだ」と泉さんは言う。行政と民間が連携し、実際の暮らしに根ざした本当に必要な支援を整えていったのだ。

きっかけは2019年、明石市で初めて開催されたレインボーパレード。LGBTQ+の人たちが多様性と権利を祝う、世界的なパレードだ。沿道で、みんなが自然に手を振る姿を見て、泉さんは「まちが変わった」と実感した。

「明石のまちはもう、プライドパレードに対して手を振るまちに変わったんだ」。そうした価値観を取り入れた新たな制度を形にするタイミングが来たのだ。

それまでに他の自治体で存在した「パートナーシップ制度」は大人同士の関係に限られていた。明石市では、同性同士で子どもを育てる家庭や、事実婚を含めた多様な形を包括する「ファミリーシップ制度」を追加し、家族そのものを応援する仕組みを導入。さらに、その実効性を担保するための取り組みを重視したと泉さんは言う。

「人の人生はその人が選び取るもの。行政が押し付けるのではなく、個人の選択権を保障することが重要です」。

だからこそ、「選べばいい。どうであったって構わないという発想で制度を設計した。やっぱり理念と発想。理念があるからこそ、柔軟な解釈が生まれ、制度の実現につながる。格好だけでは辿り着けない」。

インクルーシブ条例が全会一致で可決

「実際の生活の課題解決につながらなければ、意味がない」。

泉さんはそう強調する。

「行政が応援します。以上。で終わってしまったら、現場にはつながらない。トップが制度を作る以上、機能する仕組みを作ることが重要。そこはリアリティかなと。やっぱり、自分自身の弟のことも含めて、悔しい思いがあった。そこまで辿り着くのが政治。そのための目配りや気配りがあってこそ、制度設計が成り立つ」。

就任当初、泉市長が掲げた「子どもにやさしいまち」構想は、市議会で全否定された。

しかし、10年後――

「すべての人にやさしいまち」を掲げる条例が、「全会一致で可決」された。

「すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなまちづくり条例」が、日本で初めて明石市で誕生したのだ。

この条例の基本理念は、「誰一人取り残されることのない社会の実現」である。

主な内容は以下の通り:

- すべての市民が多様性を尊重し、異なる価値観を認め合う

- 誰もが持てる力を発揮できるインクルーシブなまちを作る

- 障害の有無や程度、年齢、国籍にかかわらず、差別や排除がない社会を目指す

- 誰もが望む場所で安心して暮らし、楽しみながら生活できる環境を整える

- ユニバーサルデザインの推進により、多様な個性が活躍できる場を広げる

- そのために、市民が協力し、理解を深め、情報を共有しながら、共にまちを作る

こうした理念のもと、制度は形となった。かつて否定された「子どもにやさしいまち」は、「すべての人にやさしいまち」へと進化し、市民の共感を得て実現に至った。ここまで来るのに、泉市長にはどのような思いがあったのだろうか。

冷たい社会への復讐

「やっぱり自分の原点は弟の存在にある」。泉さんはそう語る。

「自分も、親父も、お袋も、おじいちゃん、おばあちゃんも全員が通った、村の小さな学校に、障害をもつ弟だけが通わせてもらえなかった。なんとか頼み込み、条件付きでようやく通えることになった」。その経験が、「冷たい社会への復讐」を誓い、泉さんの中に強く、深く根付いた。

「基本的に社会構造は4種類あると言われている」と泉さんは説明する。

「学校を例にすると、

1つ目が『排除』。障害を理由に『学校に来なくていい』とする発想。『あなたは学校に来なくても許されます』という一見、配慮のようでありながら障害のある人が排除される仕組み。

2つ目が『別々』。これは『特別支援学校』のように、学校そのものが分かれている。うちの弟が言われた『あっちに行け』ということです。

3つ目が、『分離』。この中では、一見、包み込んでいるように見えるが、実際には分離されているのが『特別支援学級』。学校の建物は一緒だけど、クラスも時間も別です。

4つ目が『インクルーシブ』。一緒に過ごすということです。

もちろんケースによるので単純には言えません。ニーズ次第で柔軟に対応する必要はありますが、私はこの4つを強く意識しています。そして、できる限り、インクルーシブに。一緒に生きる社会を目指すべきだと。人は生まれ落ちたときから、みんな一緒に生きていくんだし。誰もがそういう存在だからこそ、それを『お前、あっちに行け』という発想で少数者を排除する社会では、いずれ誰もが排除される側になる可能性があると私は思います」。

それが、泉さんの「かなり根っこにあるインクルーシブの考え方」だと言う。

少数者に寛容な社会を

「私なんかやっぱり変わりモンだから。自分も排除される側だと強く自覚していた。変わり者や少数者を排除する社会では、弟が排除され、それを叫んでいる私も排除される。弟も、そして私も生き残れない。だからこそ、『いかに寛容な社会を作るか』をずいぶん意識して生きてきました」。

しかし、それを実現するのは簡単ではなかったという。

「インクルーシブ条例も、各分野の有識者の意見に基づいて、単なる自治体レベルではなく、国レベルの検討をした。それでも、数々の嫌がらせに遭いながら、よく通ったなと思います」。

ただし、泉さんの場合、それを力で押し通したわけではない。

「普通、首長というものは議会の多数派を形成して政策を進めます。でも私の場合、12年間、味方はほぼゼロだった。市会議員30人中、ほぼ全員が敵。それでも、市民の圧倒的な応援があったからこそ、条例も予算も成立することができた」。

特に可決が難しかったのが「旧優生保護法被害者の支援条例」だった。

「幼い頃の我が弟のこともあり、思い入れもあって、明石市内の被害者の方々に、『裁判したらどうか』と勧めたものの、裁判所があまりにも冷たくて。地方裁判所は敗訴続き。国も、裁判所も被害者を救わないのなら、せめて明石市だけでも救おうと思った。旧優生保護法被害者支援条例を作ろうとしたが、市会議員たちの妨害に遭う。『また泉の手柄になるから』という理由で反対され、否決。2回目も提出したが、審議すらしてもらえなかった。

そして何が起こったか。障害者団体の方々が市長室を訪れ、『もう市長は動かないでください。市長が動くと反発を食らって、条例が通りません。だから、私たちが説得します』。障害者団体が、順番に市会議員の部屋を回った。『障害者のための条例になぜ反対するんだ?』。その結果、市議会の流れが変わった。

それは忘れもしない2021年12月21日。三度目の正直。

ついに、議会で条例が可決された。そのとき、私は動かなかった。動いたのは、市民だった。市民が動いて、全国初の旧優生保護法支援条例が可決した。その瞬間、本会議場で涙がボロボロこぼれた。

『ここまで来た。自分が動かなくても、市民が動いて条例が可決するまちになった』。そのとき、私は転機を迎えた。

『私の仕事は終わった』。

その条例の可決を見届けた瞬間、私の中では、もう仕事は終わったと思った。

『ここまで作った。市長としての役目は果たした。だから、ここからは明石止まりではなく、全国に発信しよう』。その可決を見届けた直後、私はツイッターを始めた」。

たった一人の子どもも泣かせない

泉さんは、自身の取り組みを未来に引き継ぐための活動を続けている。

「市長になる前から、『時間的普遍性と空間的普遍性』をすごく意識していた。

時間的普遍性とは、私がいなくても政策が続く仕組みを作ること。

空間的普遍性とは、明石だけでなく、他のまちでも実現できるようにすること。

つまり、『あたりまえ』をやるということです。

明石でやったことは特別なことじゃない。本来やるべきことをやっただけ。もっと言い換えれば、『グローバルスタンダード』。子どもを個として尊重し、応援するのは、ヨーロッパではあたりまえの社会的価値観です。日本は社会全体が冷たい。日本でも『あたりまえ』にする必要があるんです」。

日本社会の「子どもに対する冷たさ」。

泉さんは、弁護士時代から児童相談所の現状に接し、疑問と憤りを抱いてきた。

「どっち向いとんねん。子どものためになってない」。そう強く感じていたという。

全国で9年ぶりに明石市に設置することを決めた際、国内13か所の児童相談所を視察したが、参考にできる事例はなかった。そのとき、福岡の児相で出会った医師に言われた言葉がある。

「国が間違っている。その仕組みに従っている限り、子どもは救われない。見るべきモデルは日本にはない」。

そこで明石市は、「ヨーロッパ基準に基づいた児童相談所」を市内中心部の駅前一等地に、「自腹で」設置した。「複数の弁護士、常駐の医師、5人の保健師という専門職の配置に加え、国の基準の2倍以上の職員」を確保した。さらに、日本で初めて、保護された子どもが児童相談所から学校に通える仕組みを導入したのだ。

「たった一人の子どもも泣かせない。すべての子どもを救うまちを作るんだ。明石のみんなで、そういうまちを、まちの誇りを共に作りましょう」。泉さんはそう訴えた。そして、「びっくりするほどの予算」を注ぎ込んだが、市民からは反対の声はなかった。市議会でも全会一致で可決された。

さらに明石市では、学校に行きたくない子どもが、単位を取得できる公設民営のフリースクールも開設した。「学校に行かなきゃいけない」ではなく、「子ども自身が、どこで学ぶかを選べる社会にする」。そう考えた。

このように、子どもに寄り添い、子どものためのセーフティネットの構築にも力を注ぐまちとして、明石市は全国のどの自治体より先を行く存在となった。

子どもの夢を応援する大人でありたい

劇的な進化を遂げたまちの姿を見届け、市長退任後の現在も泉さんは新たな活動を続けている。次なる目標として、泉さんが発信している「救民内閣」の実現は、あるのだろうか。

「明石市長は、もともと12年で区切りをつけるつもりでした。その後にやることは、3つあります。『横展開と縦展開と未来展開』です。

まず横展開とは、明石で実現できたことを他のまちにも広げる。それぞれのまちの可能性を応援したい。

2つ目は縦展開。国を変える。

3つ目は未来展開。子どもを応援する。

私は10歳のとき、貧しい漁師の息子として『将来、我がまちを変える』と誓った。そして現在、自分としては一定のことはやり遂げたという自負はある。しかし、当時、親以外の周りの人たちは、『何考えとんねん』。そんな反応だった。だからこそ、自分は子どもの夢を応援する大人でありたい。

2つ目の、『国を変える』というのは、日本という社会で生まれ育っている者として、改めて思うところがある。『この国が、いかに子どもに冷たいか』。みんなで子どもを応援する社会に変えたい。そのためには政治を変える必要がある。私は『救民』という言葉を使っていますが、政治を根本から変えるシナリオを書き、それを実行に移していく。

そこはできる自信がある。貧乏漁師の小倅が、明石の市長になって、明石をやさしいまちにする。そのほうが、よほど大変だった。すでに市長を経験し、一定程度は、名前も覚えていただいている。あの道のりに比べれば、『日本の国を変えること』なんて、大したことじゃない。私は今60代。あと20年あれば、日本を、グローバルスタンダードな、子どもを大切にする社会に変えられると思っています。『子どもを大切にしない社会に未来はない』から。

20歳のとき、『子どもを応援しない日本に未来はない』と論文を書いた。当時から、日本はヨーロッパの半分の予算しか子どもに使っていなかったし、社会全体として子どもを守るという意識が希薄だった。教育哲学を学ぶ中で、ジャン=ジャック・ルソー(18世紀フランスの哲学者)の考えに触れた。『子どもは親の持ち物ではない。社会全体で守り、応援することが、最終的にみんなの幸せにつながる。なぜ、それがわからないんだ』。

それが40年前のこと。だが、日本は変わらなかった。だから、やむなく私が明石市長に辿り着いて、20歳の頃に抱いた思いを、47歳で実行に移した。ヨーロッパ並みの予算配分と職員配置に変えた。決して特別なことをしたわけじゃない。『あたりまえ』のことをやっただけ。だからこそ、明石だけで終わらせるのではなく、『他のまちにも』、そして『国全体で』という横展開と縦展開を目指す。それが、自分自身の使命であり、責任だと思っています。

自分としては10歳で『一生かけて明石のまちを変える』と誓って以来、本当に、『自分の命ぐらいくれてやる』という気持ちでやってきた。明石市長の12年間も敵だらけの中で戦った。それでも、市民が応援してくれたからこそ、折れずに続けられた。おかげさまでまだ生きている。だから、あとはご奉公だ。少しクサい言葉になるが、『ようやった。よう折れずに続けた』。そして何より、それをちゃんと見ていてくれたのは、市民だった」。

自分が諦めるってことは、救えないってこと

泉さんの原点には、壮絶な過去がある。

「母は、障害のある弟と無理心中を図ろうとしたが、死にきれずに帰ってきた。そのとき、母に言われたんです。『お前のせいや。お前がおるから、死なれへんかった』。ついでに『お前が二人分取って生まれたから、弟が歩かれへんから、返せ』と。ひどい言葉を浴びせられた」。

でも、私はそのとき、大好きな母に言われたから、『返そう』と思った。『体引きちぎっても弟にあげたい』と思った。『せめてオカンに褒められるような人生を送りたい』。

当時自分は運動もでき、勉強も一番だった。それがすごく申し訳なくて、100点取ったら謝っていた。弟は字も書けないのに、『これはあまりにも不公平。このアンバランスさは自分が解消せなあかん』。そう思った。

もし、自分が人よりも一定の能力を持っているのなら、それはみんなに返すべきもの。自分の力は、自分のためでなく、みんなのために使うもの」。その思いが、泉さんの生き方を決定づけた。

泉さんの母が亡くなったのは、2019年。奇しくも、泉さんが出直し選挙で再選された年だった。親しかった方から、『母が、息子には申し訳ないと思っていた。あの子の好きな人生を歩ませられなかった』と嘆いていたと聞かされたが、『それは違う』と思った。母のおかげで自分は強く生きてこられたし、『しなきゃいけないことこそ、自分が本当にしたいことだった』から、母に対しては感謝しかない」。

小さいころから、「『親が先に死ぬんだから、お前がちゃんと二人分稼いで、弟の面倒を見ろ』、父にもずっとそう言われてきた。けれど、その弟は立ち上がり、歩き、自立していった。本来なら、私は弟の面倒を見て一生終わる立場だった。でも、そうしなくてよくなったなら、同じ苦労をしている家族のために、自分は生きるべきだと思った。障害のある人を抱え、苦労を続けている家族はたくさんいる。『解放された私がやらなくて、誰がやるんだ』」。

「自分の一生はみんなのために捧げる」。高校生のころには、覚悟を決めていたという。「だから何があったって挫けなかった。自分が諦めるってことは、救えないってことだから」。

東京大学には現役で合格した。

「『勉強しましたか?』と聞かれることがある。『したに決まっとるがな』。賢くない人間が、必死に努力したんです。『今ここで私が受験勉強を疎かにしたら、救える命が救えない。自分は困っている人を助けるために東大に行き、困っている人を助ける人生を歩む』。そう思って受験したから、強かった。どうかしてるよね、危ない人間やね」。そう言って、泉さんは屈託のない笑顔を見せた。

この人は、幼い頃から全くぶれていない。

50年以上、確たる思いと情熱を抱き続け、国を変えるために行動し続ける人が、果たしてどれほどいるだろう。

子どもたちを、みんなで応援する社会へ。

すべての人が、やさしさを感じることができる国へ。

泉さんが人生をかけて問い続けているのは、「すべての人が安心して、幸せに暮らせる社会」への道のりだ。その気づきこそが、きっと、少しでも良い明日へ。そして未来へと。必ずつながっていくだろう。